Depuis son émergence, le contenu de l’exception culturelle à la française a fortement évolué. Depuis son émergence, le contenu de l’exception culturelle à la française a fortement évolué.

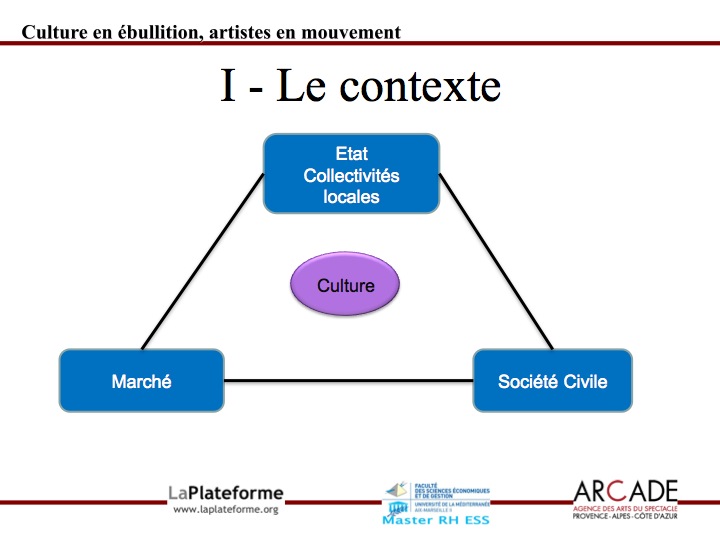

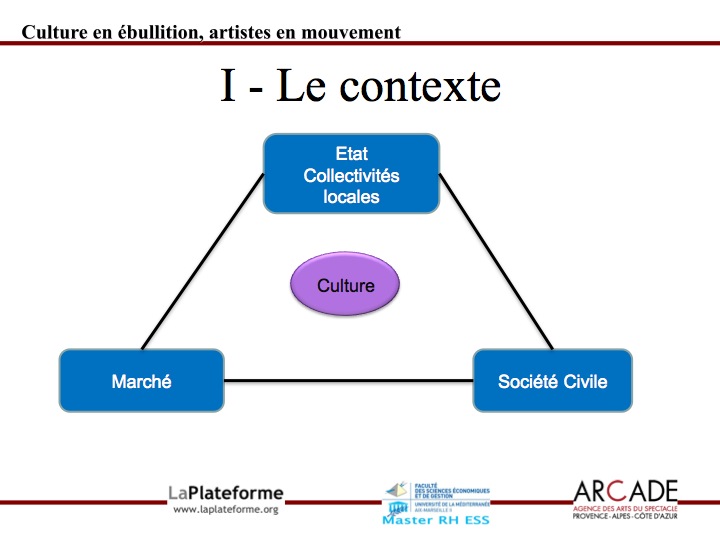

Dans les années 70 et 80, l’État et les collectivités locales investissent dans des équipements structurants et dans le soutien à la création par le biais, entre autres, du mécanisme de l’intermittence. Plus récemment, avec le ralentissement de la croissance et la tendance à la maîtrise des dépenses publiques, les crédits sont prioritairement absorbés par le fonctionnement des infrastructures et les coûts liés à la professionnalisation du secteur. Les politiques publiques renvoient de plus en plus le financement de la culture au marché, induisant l’émergence d’un nouveau modèle économique.

Depuis ces dix dernières années, les réformes, les contrôles renforcés, les annonces de réduction de crédits, les menaces pesant sur la reconduction des emplois aidés... ne cessent d’affecter les modèles économiques des associations et des entreprises culturelles.

Face à ces constats, les réponses sont multiples et font débat :

Faut-il s’adapter ou résister aux mutations en cours ?

Les transformations de certaines pratiques dans ce secteur relèvent-elles des ressorts de l’Économie Sociale et Solidaire ?

Quelles sont les portées et les limites de ces expérimentations ?

Comment développer des pratiques culturelles

face à des « cadres institutionnels » toujours plus contraints ?

Cette rencontre sera introduite par l’analyse d’un panel de pratiques implantées en région PACA réalisée par une promotion d’étudiants du Master RH-Economie Sociale et Solidaire de l’Université de la Méditerranée. Leur lecture de terrain croisera des points de vue d’experts, de professionnels, de praticiens, d’élus, et de citoyens.

|